神事であり、芸能でもある芸北神楽の楽しみ方をご紹介していきます。

〇芸北神楽の特徴

ー分かりやすい演目ー

それぞれの演目には物語性があり、そのほとんどが勧善懲悪で、初めて神楽をご覧になる方でも分かりやすい構成となっています。

ー衣装が綺麗ー

金糸銀糸が織り込まれた豪華絢爛な衣装にも注目してください。

ー演出にも注目ー

ドライアイスを使用したり、鬼が妖術で蜘蛛の糸を出したり、時には花火を使って攻撃をしたりと演出が盛りだくさん。

〇芸北神楽の見方

神楽は神事ですが、かしこまって観る必要はありません。

神楽の鑑賞中はどこで拍手や歓声をだして大丈夫です。

「姫が鬼に変化する」「大きな鬼や大蛇が出てくる」「激しく闘う」等の場面ではぜひ、拍手をお願いします。

神楽は神様だけでなく、観客や演者が一緒に楽しみながら作っていくものでもあります。

怒涛のストーリー、魅力的な登場人物、迫力ある奏楽、豪華な衣装、ド派手な演出、勇壮な舞等芸北神楽には見どころがたくさんあります。

神楽の見せ場の一つ「肩切(かたぎり)」

〇神楽の演目

芸北神楽には70を超える演目があると言われています。

神話、能、歌舞伎などの要素が取り入れられているほか、近年ではこれらによらないオリジナルの演目も作られています。

演目は舞のテンポによって分類されています。(諸説あり)

ー旧舞ー

囃子や舞いのテンポがゆるく、古くから舞い継がれています。

(代表演目:天の岩戸、塵倫、八岐大蛇など)

ー新舞ー

囃子や舞いのテンポが速く、歌舞伎などの要素も取り入れています。

(代表演目:滝夜叉姫、土蜘蛛、紅葉狩など)

作られた時期によって、古くから伝わる演目、戦後創作されたもの、近年創作された演目に分けられることもあります。

神楽団によって保持している演目は異なる上、同じ演目でも細部が異なることもあり、それぞれの違いを見比べるのも楽しみ方の一つです。

また、ひとつの神楽団が独自に創作した演目も多数存在しています。

〇神楽の登場人物

神楽の演目の多くは勧善懲悪のわかりやすいストーリーとなっています。

登場人物も善と悪に分かれていることが多いです。

登場人物に扮して神楽を舞う人を「舞手」といいます。

・神(しん)=善役

神様や武士などで鬼(悪役)退治に向かうことが多い。

源頼光(みなもとのらいこう)

多くの演目に登場する芸北神楽界のスーパースター。

四天王を従えており、その四天王が活躍する演目も多くある。

須佐之男命(すさのおのみこと)

大蛇退治で有名な日本のやんちゃな神様。

須佐之男命(演目:八岐大蛇)

・姫

女性の登場人物。鬼が変化した姿であることも多い。

奇稲田姫(くしなだひめ)

八岐大蛇に登場。

生贄にされそうなところを須佐之男命(神)に助けられる。

五月姫(滝夜叉姫)

芸北神楽の中で最も人気な演目のひとつである「滝夜叉姫」に登場する姫。

父親の仇を取るため鬼(夜叉)となる。

奇稲田姫(演目:八岐大蛇)

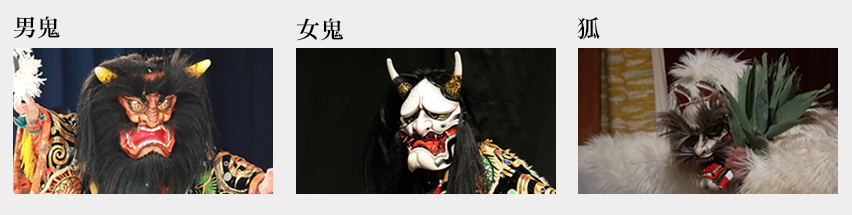

・鬼=悪役

女鬼と男鬼があり、面を被っている。

酒呑童子(男鬼)

滝夜叉姫(鬼女)

疫神(鐘馗)

酒呑童子(演目:大江山)

・悪党(賊)=悪役

鬼の手下等。長い髪をしていることが多い。

夜叉丸・蜘蛛丸(滝夜叉姫など)

・その他

翁、恵比寿、ひょっとこ、キツネなど演目によって様々な登場人物がいます。

翁(足名椎(あしなづち))(演目:八岐大蛇)

〇場面(構成)

勧善懲悪ストーリーが多い芸北神楽は、大まかに、「道行き(みちゆき)」「さぐり」「からみ」「立ち合い」「嬉し舞」という時系列の5場面で構成されます。

神楽の中で話される言葉は聞きなじみのない古い表現も多く使われますが、全体の流れを押さえておくと、ストーリーを楽しみやすくなります。

道行き(みちゆき)

武士・姫・悪党ほか、鬼以外の役が舞台に登場し、それぞれ、次の場面に移るまでの間に行う舞。「あゆみ」とも言います。鬼退治に出掛ける武士が登場し「我はどこそこの某」と最初に名乗りを上げ、「誰それの命令で鬼退治に出掛けるところなり」と目的地に向って旅に出ます。その道のりや時間の流れを表わすのが「道行き」です。各々の役は別々に登場するので1回の神楽で複数回「道行き」が舞われます。

さぐり

鬼が出現する場面です。善役の道行きに相当します。鬼らしく、あたりを威嚇するような、恐ろしげな舞が見られます。昔はもっとコソコソッとした警戒する仕種が主流だったため「さぐり」と呼ばれています。

からみ

善役と悪役が対峙し、会話するシーンです。たとえば「征伐に来た善役に悪役が不審の目を向ける」「善役があわてて言い逃れる」といった興味深い押し間答が展開されます。

立ち合い(たちあい)

善役と悪役がぶつかる壮烈な合戦シーン。クライマックスです。善役と悪役が激しく入れ替わる舞は迫力満点です。悪役の操る妖術も炸裂します。

嬉し舞(うれしまい)

戦いに勝った善役の喜びの舞です。「嬉しや嬉しや」等と歌をうたいながら舞います。おめでたいエンディングです。

〇奏楽

神楽で奏でられる音楽(神楽囃子)のことを「奏楽(そうがく)」といいます。

大太鼓、小太鼓、手打鉦、笛の4つの楽器で構成されます。

各楽器を奏でる人を「楽人」と呼びます。

神楽の始めから終わりまでほぼ途切れない奏楽ですが、楽譜はありません。

これは、各団の「音」や「リズム」を耳で聞き、体で覚えて受け継いでいるためです。

舞手と楽人の息の合った奏楽は神楽の見どころの一つです。

神楽に欠かせないものの一つに「神楽歌」があります。

主に大太鼓を奏でる楽人が和歌や神様への感謝などを詠います。

装飾・道具

天蓋 -てんがい-

神楽舞台の上部には「天蓋」という紙飾りがあります。

この「天蓋」には、天上界(八百万の神々)と交信する役割があり、邪神や魔物を寄せ付けない結界です。

それぞれの色や模様、位置には古くから伝えられてきた意味があります。

青色=東・春

赤色=南・夏

白色=西・秋

黒色=北・冬

黄色=四土用(春・夏・秋・冬 それぞれの土用)

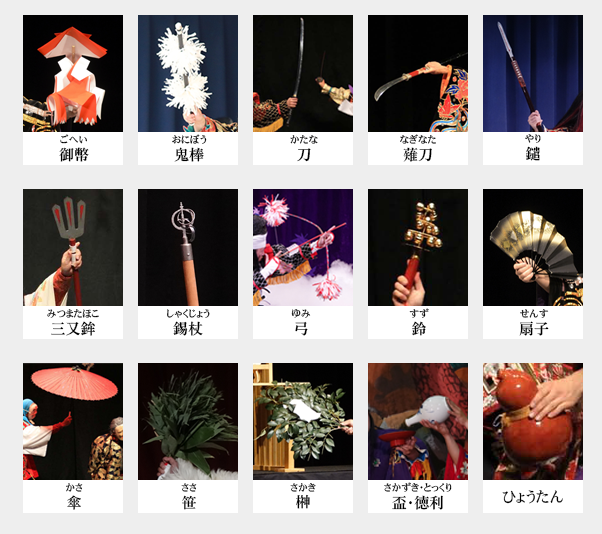

手物-てもの-

御幣(ごへい):神(善役)が持っている物。神様の力が宿っている物。

鬼棒(おにぼう):鬼(悪役)が持っている物。

面 -めん-

神楽の面を被ることで舞手は神や鬼が宿るとされていて、神事としての神楽にとっても大事な役割を持っています。

職人が一つ一つ手作業で石州和紙を糊で幾重にも張り合わせ、乾燥したところで彩色していきます。

鬼の面であればいかに恐ろしくさせるかが職人の腕の見せどころです。

様々な種類の面がありますが、大きなものでは制作期間は約半年、重量は300gです。

神楽団ごとに受け継いできた面を大切にしながら新しい面に命を吹き込んでいます。

衣装 -いしょう-

役柄や場面によって様々な衣装が登場します。

形やデザインのモチーフなども注目ポイントです。

豪華なものは金糸や銀糸で龍や炎などの刺しゅうを施し、またメッキされた銅板やガラス玉等も生地に丹念に手作業で縫い込んでいきます。

悪役が着ている大きなもので制作期間は約半年。重量は15kg、金額は150万円します。

地域や神楽団の先人達の寄付によって製作された衣装も多くあり、長年手直しなどをしながら大切に使われています。50年以上使い続けられている衣装もあります。